Désherbages

Dix conseils pour enrayer la progression des vulpins et ray grass

Si au mois de mars les désherbages semblaient efficaces suite aux conditions humides de cet automne, le mois de juin ne suit pas la même tendance.

De nouvelles levées, de ray grass notamment, sont observées et, dans d’autres cas, ces graminées ont pu détoxifier avant de repartir à épier suite aux pluies de mars-avril. Point avec la Chambre d’agriculture sur dix leviers à actionner pour retrouver une plaine propre.

Si au mois de mars les désherbages semblaient efficaces suite aux conditions humides de cet automne, le mois de juin ne suit pas la même tendance.

De nouvelles levées, de ray grass notamment, sont observées et, dans d’autres cas, ces graminées ont pu détoxifier avant de repartir à épier suite aux pluies de mars-avril. Point avec la Chambre d’agriculture sur dix leviers à actionner pour retrouver une plaine propre.

Une partie de la plaine est sale. Ce qui frappe bon nombre d’agriculteurs c’est l’apparition – parfois massive – en quelques années, de populations importantes de ray grass et ce, en tout type de système de culture. Certainement que dans les systèmes très céréaliers en implantation simplifiée, ces problèmes sont bien connus depuis dix-quinze ans maintenant. Mais il est plus surprenant de rencontrer plus récemment les mêmes difficultés dans des rotations très diversifiées à base de cultures de printemps et en système labour ou labour d’opportunité.

Au final, la solution miracle n’existe sûrement pas ; encore moins la chimie seule. Rappelons que les niveaux d’efficacité désherbage en deux passages d’automne sur blé peuvent avoisiner 98, voire 99 % d’efficacité mais jamais 100 %. 1 % d’échec sur une population de 1 000 à 2 000 ray grass/m² ce sont 10 à 20 pieds de ray grass qui épieront, et reproduiront des graines aptes à alimenter le stock grainier. Des études menées par AgroTransfert montrent qu’un solde de 27 pl/m² pouvait produire jusque 27 000 graines/m².

Face à ce défi, retrouver des parcelles propres passera obligatoirement par la combinaison de leviers ou de pratiques qu’il va falloir mettre en place. Chacun d’eux peut être pris indépendamment des autres et sans critère de priorité.

Conseil n°1 : s’interdire toute grenaison massive pour la première fois

Le point de départ souvent mal géré reste la première année avec échec massif de désherbage. Bien souvent, quelques pieds résistent ici où là, jusqu’à la moisson. Mais bien souvent arrive une année avec échec massif, notamment en fourrière ; point de départ d’une grenaison massive qui va impacter les années suivantes quelle que soit la culture.

Alors que faire ?

Sur la période mi-mars – début-avril en blé, le diagnostic peut être posé. Le plus évident est de procéder immédiatement à une destruction de la culture et opter pour une autre culture. Ce qui assurera une marge sur la parcelle (déduction faite) des premiers intrants consacrés au blé et éliminera toute production de graine.

Évidement, la solution la plus radicale est le broyage de la culture dès l’épiaison, de façon à s’assurer de la non production de graines. Autre solution, de plus en plus rencontrée avec le déploiement des unités de méthanisation, la récolte en vert du cocktail, blé (ou escourgeon) ray grass et vulpin pour être valorisée en méthanisation. Récoltée mi-mai, la production d’au moins 6-t de MS minimum est possible au minimum. Elle doit absolument être réalisée avant la production de graines viables.

Moins violent, le passage d’écimeuse peut aussi être envisagé. Sur ray grass, cette technique peut être concluante, le ray grass domine largement les blés. Elle est plus limitée sur vulpin qui épie quasiment à la même hauteur que le blé.

Dernière solution, laisser grainer au sol, labourer pour enfouir les graines à au moins 20 cm. Puis ne plus labourer pendant quatre ans minimum, sans réaliser de travail profond capable de mélanger les horizons, ce qui aurait pour conséquence de remettre en surface donc en capacité de germer une partie de ces graines.

Conseil n°2 : s’interdire toute ressource de graine extérieure à la parcelle

Principal vecteur de graines de vulpin et ray grass, une moissonneuse-batteuse mal nettoyée mais aussi d’arracheuses.

Seule solution : prendre le temps de nettoyer ou faire nettoyer une machine qui vient d’une parcelle sale. On ne saurait aussi que recommander de toujours finir par la parcelle la plus sale.

On oublie bien souvent la terre que chaque outil du travail du sol peut déplacer : déchaumeur, charrue, semoir. Certes, dans ce cas précis, la quantité de graine déplacée est bien plus faible et souvent invisible donc mal gérée. Cela reste une source de contamination.

Là aussi, quelle solution envisager ?

Il conviendrait de nettoyer parfaitement chaque outil de travail du sol, au nettoyeur haute pression après chaque parcelle. C’est surement une opération logique mais fastidieuse dans une journée de travail. Sinon, tout simplement faire un planning des parcelles à la journée et toujours finir le soir par une parcelle sale, outil qui sera lavé avant de repartir le lendemain.

Évidement, les fumiers issus de paille chargée de graines sont tout autant incriminés. Certes, le compostage efficace serait à envisager, mais n’est plus dans l‘air du temps. Une solution qui tend à se développer : le fumier retourne à la parcelle dont est issue la paille. Cette pratique ne réduit pas le stock grainier, mais empêche de salir des parcelles propres.

Conseil n°3 : s’interdire tout repiquage en interculture

Rappelons, qu’au moins une partie des stocks de vulpins et de ray grass relève fin septembre en fin de cycle des betteraves et des pommes de terre notamment. Dans bon nombre de cas, en cette fin de végétation, le feuillage se réduit, voire même est broyé (pommes de terre). Cet affaiblissement permet à la lumière de «rentrer» dans la végétation et au ray grass d’accélérer leur croissance. La preuve en est : de plus en plus d’agriculteurs se plaignent des ray grass en pommes de terre, jusque-là contrôlés au moment des arrachages.

Si l’arrachage est une chose, le plus impactant est le semis de blé effectué dans la foulée, quand ce n’est pas le semoir qui «pousse» l’arracheuse. Dans cette situation, une partie des ray grass est chahutée, mais une partie repiquera et souvent à un stade avancé (3 feuilles début tallage).

Concrètement, cette situation se traduit souvent au mois de mai par des pieds de ray grass isolés «hyper tallés» en forme de plot de ray grass qui graineront.

Quelle solution là aussi ?

Conseil n°4 : repenser le travail du sol entre labour et non labour, voire même en semis-direct

Pour rappel : idéalement, il faudrait labourer un an sur quatre et surtout après un échec majeur de désherbage. Chacun pourrait programmer dans la rotation à quel moment il laboure. Et difficile de prioriser une culture, hormis peut-être les cultures en impasse de désherbage.

Derrière le mot labour, il faut comprendre retournement sans mélange des horizons. Mais attention, même sans labour, il est facile de mélanger des horizons : fraise en pomme de terre, déchaumeur type chisel réglé profondément, arrachage de betteraves, sans compter le tamisage. Concrètement, ne pas labourer dans ces situations sera d’une utilité limitée.

Conseil n°5 : un faux semis bien réalisé à la bonne date

Évidement, le mot faux semis renvoie à une connotation d’arrière-garde. Si ce n’est qu’il est jugé improductif, voire contre-productif.

Rappelons qu’un essai réalisé dans le cadre du GIEE Sol vivant du Ponthieu PHYT’OSEZ, montre bien le contraire, mais aussi que mal réalisé, il peut être contre-productif.

Qu’est-ce qu’un bon faux semis à la bonne date ?

À la bonne date veut dire réalisé au moment de la levée préférentielle de la mauvaise herbe ciblée. Nous assistons à des variations sur ces dates de levées des vulpins et des ray grass, mais malgré tout, un faux semis courant septembre à un mois de la date de semis prévisionnelle du blé reste une valeur sûre.

Un bon faux semis doit être l’équivalent des exigences d’un semis de la culture ou presque : suffisamment fin, superficiel et parfaitement rappuyé.

Si les déchaumeurs à disque indépendant n’ont pas toutes les qualités, ces outils permettent de faire suffisamment fin pour assurer un bon contact sol graine et permettent des déchaumages de surface. L’idée est ici de faire lever le maximum de graine dans les premiers cm du sol (5 cm au maximum) et non pas de désanctuariser les graines de profondeur, qui ne lèveront pas cette année de toute façon.

Et après, pensez à bien rappuyer. Pour s’en convaincre, il suffit d’observer les zones tassées par les roues des engins de semis. Par exemple, le monograine en betterave ; il y a bien souvent deux à trois fois plus de vulpins levés dans ces zones que partout ailleurs.

Dans cette situation, pas de discussion possible, les rouleaux des déchaumeurs servent plus à contrôler la profondeur qu’à rappuyer, notamment avec des vitesses d’exécution de 12-15 km/h alors qu’un bon «roulage» doit s’effectuer entre 5 et 6 km/ha avec un engin spécifique. Un essai mené par AgroTransfert en 2023 montre un effet positif du rouleau de l’ordre de 20 à 50 % sur la levée des graminées.

Conseil n°6 : un faux semis bien détruit à la bonne date

Il est tentant de vouloir détruire ces vulpins et ray grass de façon mécanique, mais obtenir 100 % de réussite ici est utopique. Encore une fois, même si les résultats pouvaient obtenir 98 % de réussite (ce qui est rarement le cas en automne), les 2 % restants conduiraient à des plantes déjà levées au moment du semis donc difficilement gérables par la suite de façon chimique.

Dans bien des cas, 1 l de glyphosate 48h avant de semer le blé suffit, mais pas au-delà de ces 48h.

Autre point clé, détruire ces plantes levées doit se faire à la bonne date dans le bon timing, au moment où nous sommes certains que toutes les levées de plantes provoquées par le faux semis sont effectives. Un essai réalisé par la Chambre d’agriculture en 2019 prouve que si nous revenons trop vite pour semer du blé après un faux semis en conditions sèches, les effets contre productifs peuvent être désastreux avec des levées de vulpins trois-quatre jours après le semis du blé !

Concrètement, respecter un délai d’un mois entre faux semis et implantation : 15 septembre et 15 octobre.

Autre déboire possible après un faux semis, travailler le sol profondément le jour du semis avec un passage de chisel, par exemple, «pour faire du fond». Inutile d’avoir fait un vrai faux semis de surface si c’est pour mélanger tous les horizons le jour du semis et de remettre de nombreuses graines en capacité de germer.

Dans cet essai de 2023 du GIEE PHYT’OSEZ, une des meilleures modalités est :

- Deux faux semis (15/08 et 15/09), le dernier détruit chimiquement, puis semis de blé avec un semoir de semis direct à dent. L’objectif : bousculer le moins de terre possible le jour du semis. Dans cette modalité, l’essai dénombre au final quatre graminées par m² après deux désherbages chimiques ;

- À l’opposé : chisel profond conduit dans les mêmes conditions à 220 plantes par m²

À noter que la modalité labour a fini à 8 plantes/m², cette parcelle n’avait pas été labourée depuis au moins quinze ans !

Conseil n°7 : bien désherber chimiquement

Obtenir les conditions optimales pour désherber doit rester une priorité. L’année 2024 en est bien l’exemple : certains agriculteurs sont surpris des efficacités du cléthodime sur betterave (Select) cette année (favorablement) alors qu’il donnait des résultats très irréguliers, parfois insuffisants ces dernières années. La différence cette année, des ray grass poussant, une cuticule non endurcie dans un contexte très humide.

La question se pose plus à l’automne avec les racinaires. Chacun sait qu’appliquer sur sols secs, les résultats peuvent être très insuffisants. Les appliquer sur sols humides est gage d’une efficacité accrue.

Et bien sûr, désherber tôt sur des graminées au stade 1 feuille au maximum sera un gage d’efficacité.

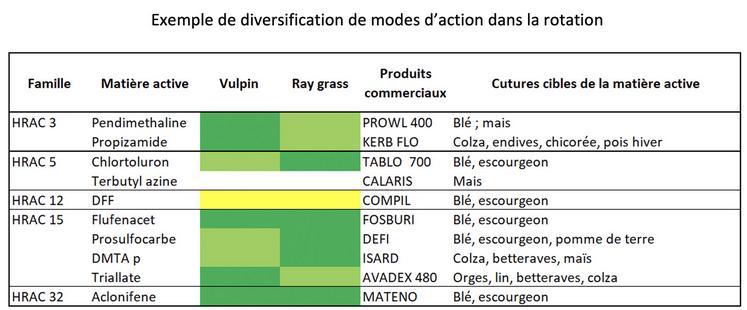

Conseil n°8 : alterner les modes d’action chimique

Les phénomènes de résistance concernent principalement deux modes d’action :

- HRAC 1 : les Fop Den Dymes avec par exemple des produits comme Axial P ; Select, Celio…

- HRAC 2 : les sulfonyl urées avec, par exemple, des produits comme Atlantis Pro, Allié, Milagro…

Autant que faire se peut, limiter l’usage de ces familles au profit d’autres modes d’action limitera la pression de sélection de résistance. Dès que possible, optez pour des modes d’action différents. L’introduction de nouvelles cultures dans l’assolement permettra d’utiliser des modes d’actions différents.

Conseil n°9 : adapter ses dates de semis

Évidement, c’est un sujet crucial et risqué, la preuve en est la campagne 2023. Mais les faits sont là : retarder la date de semis d’au moins quinze jours permet de réduire la pression vulpin d’au moins 50 %. Ce levier est moins pertinent en ray grass qui lève plus tout au long de l’année.

Retarder la date de semis permettra aussi de se rapprocher de périodes d’humidité plus propices au désherbage racinaire au semis comme à une feuille. La preuve en 2023 : les semis de la mi-octobre juste avant les pluies ont profité des retours de pluies, contrairement aux semis de début octobre effectués en condition très chaudes et sèches défavorables aux efficacités désherbage.

Alors, jusqu’à quelle date devons-nous retarder ?

Difficile de répondre, il conviendra de s’adapter de l’organisation de chaque exploitation, des types de sols et surtout des prévisions météo, en soi, patienter tant que des pluies ne sont pas annoncées.

Il ne s’agit pas non plus de retarder le semis de toutes les parcelles, mais en priorité les plus sales.

Que faire en cas de non-semis ?

Retarder c’est prendre parfois le risque d’un non-semis. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas pré-voir dès le début de campagne un plan de secours avec une culture qui peut se semer nettement plus tard, à l’automne avec des orges de printemps semés à l’automne ou une seconde culture de printemps. À ce titre, rappelons que les nouveaux modèles de rotation adaptés à la gestion des graminées s’organisent de plus en plus avec deux cultures de printemps puis deux cultures d’hiver, voire même trois puis quatre. Le non-semis est l’occasion de tester de nouvelles rotations

atypiques.

Conseil n°10 : travailler la rotation

Souvent citée comme premier levier contre la prolifération des graminées, elle est citée en dernier ici. Tout simplement parce qu’elle est la synthèse des neuf autres conseils. Seule une rotation diversifiée, alternant les dates de semis, les méthodes de travail du sol en interculture, les types de semis de la culture principale, les modes d’action herbicide, devrait permettre d’aller vers des parcelles plus propres en évitant les pièges et autres méthodes contre-productives.