«Prenez-vous en main, ayez des projets !

Après une matinée axée sur les acquis du syndicalisme et les revendications qui demeurent, l'assemblée de la Fdsea s'est poursuivie par une après-midi

plus prospective et économique, avec en toile de fond cette question : comment amener du dynamisme dans la ferme Somme ? Une table ronde réunissait trois intervenants sur ce sujet.

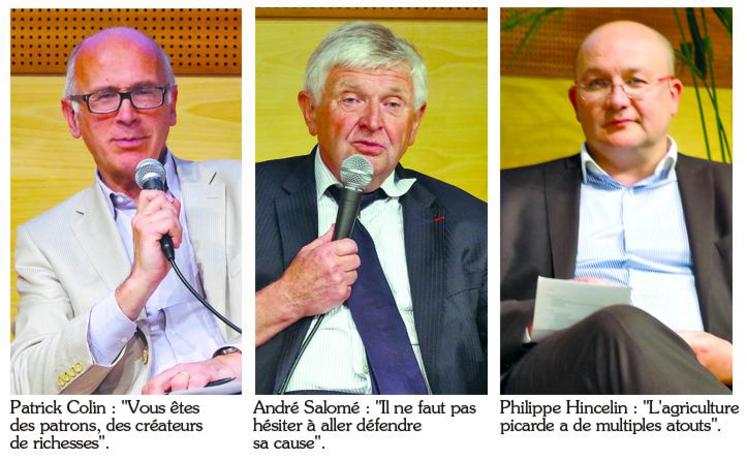

Patrick Colin, fondateur de l'entreprise Unither, est aujourd'hui président de Picardie investissement, une structure qui participe au financement des entreprises et avec lesquelles elle partage les risques. Cet ancien patron porte un regard très positif sur le monde agricole. «Vous êtes des patrons dont le pays a besoin, vous avez une passion pour vos métiers, vous avez la légitimité, l'opinion publique vous aime...», a-t-il d'emblée déclarée, avant de donner quelques repères sur ce qui fait la réussite d'un projet d'entreprise : avoir l'idée qui permet de se différencier, ce qui passe souvent par l'observation de ce qui se déroule autour de soi, innover, trouver un marché... Il faut aussi que le porteur du projet soit passionné, loyal, résistant au stress...

L'objectif étant d'aller chercher de la valeur ajoutée. Ce qui a été fait par exemple avec un produit comme la Ratte du Touquet.

Il y a toujours des opportunités à saisir. Et il ajoute que ce sont les crises qui créent les opportunités. «Tant qu'on n'est pas acculé, on ne saute pas».

Dimension collective

La dimension collective est néanmoins importante pour faire émerger et réussir des projets. André Salomé, président de la communauté de communes du Pays Neslois, a montré comment cette collectivité a pu rassembler sur son territoire un pôle agro-alimentaire de taille avec Syral et Ajinomoto. «Nous avons une équipe motivée, nous sommes en contact permanent avec les industriels, au départ la sous-préfète nous a beaucoup aidé», a t-il indiqué, soulignant qu'il ne faut pas s'arrêter devant les blocages, administratifs ou autres, mais aller plaider sa cause avec des arguments sérieux.

Favoriser les rapprochements entre les porteurs de projets et les acteurs de leur environnement, c'est nécessaire et c'est la mission d'Agro Sphères, une structure régionale qui a pour mission d'animer et développer le tissu agro-alimentaire picard. «Un projet part d'une idée, après il faut le structurer. Et entre temps, toutes sortes de ramifications apparaissent», a expliqué son directeur Philippe Hincelin. «Nous disons donc aux porteurs de projet : concentrez-vous sur votre objectif, et pour le reste, recherche de bâtiments, démarches diverses, nous vous apportons des réponses, nous vous mettons en rapport avec les bons interlocuteurs».

Agro Sphères «vend» aux entrepreneurs la Picardie dans sa totalité : son agriculture performante, sa situation géographique, ses infrastructures... «Nous mettons en avant tous ces atouts». L'attractivité territoriale est en effet un autre élément important pour les entrepreneurs. L'affaire Good Year ou encore les émeutes des quartiers nord d'Amiens ont terni l'image de la région. «Cette image, on en est tous responsables, insiste Patrick Colin. La Picardie est une région où l'on est bien accueilli, on y trouve des chercheurs de haut niveau, la chimie verte s'y développe, les agriculteurs picards ont un haut niveau de formation... qu'on en soit convaincu et qu'on le fasse savoir !».

Ne plus rien attendre de l'Etat

Autant de propos pour convaincre en tout cas les acteurs de la ferme Somme que les atouts ne manquent pas dans ce département pour aller de l'avant, aller chercher de la valeur ajoutée avec des projets, avec des initiatives permettant de se démarquer d'une production de masse banalisée.

Des projets et initiatives qui peuvent d'ailleurs émaner d'une personne, d'un groupe, ou s'inscrire dans une dynamique que peuvent impulser les organisations professionnelles, comme ce fut le cas avec les plans de développement dans les années 70.

«Nous avons la matière première, les fonds européens sont là, il ne nous manque plus que les idées, et les hommes pour développer des projets. Ne nous contentons plus d'être des OS de la production», a commenté Christophe Buisset, président de la chambre régionale d'agriculture. Bref, «il faut se bouger !».

Un appel repris par Laurent Degenne, président de la Fdsea : «aujourd'hui, on ne doit plus rien attendre de l'Etat, les initiatives doivent repartir de la base. Il faut avoir de l'envie, se prendre en main, tout en ayant une cohésion avec les acteurs de notre environnement».

Christiane Lambert

«Continuons à avancer, l’agriculture a de l’avenir»

Questions à la vice-présidente de la Fnsea

Sur la réforme de la PAC, entre les arbitrages politiques et la complexité de la déclaration, on ne s’y retrouve pas, on n’y comprend plus rien, et on se demande ce que fait notre syndicat ? Comment en est-on arrivé là ? Qu’avez-vous fait ?

«Nous endossons toute notre responsabilité sur le temps de préparation de la réforme : la préservation du budget au niveau européen, la convergence à 70% même si nous voulions 60%, la convergence en 5 ans quand certains au ministère la voulait immédiate. Et rappelons que la surdotation des 52 premiers hectares n’est pas une position Fnsea.

En revanche, depuis juillet 2013 et l’accord politique plutôt favorable à la France, nous n’avons eu de cesse de mettre en garde le ministère sur les difficultés techniques qui allaient arriver. Sur les SIE, sur les transferts entre fermiers, etc… Mais sachez-le, le ministre fait preuve de suffisance et d’amateurisme : pas de réunion de travail, des concertations avec le premier qui passe, pas de réponse à nos questions techniques, et on atteint les sommets quand c’est la Fnsea elle-même qui interpelle la Commission sur des questions techniques inéluctables mais que le cabinet sous-estime et n’analyse pas au bon niveau. La dernière en date, c’est le transfert de DPB entre fermiers.

Le retard sur la PAC, ce n’est pas le reflet d’une complexité, il est lié à l’incompétence de ce cabinet, et à son amateurisme politique et technique. J’assume la responsabilité de la Fnsea quand nous avons été plus ou moins associés ; je dénonce l’obstination du ministère dans l’opération et je laisse le soin à l’Etat d’assumer ses responsabilités. Aux Ddt(m) de régler les cas difficiles».

Entre action et communication, quelle crédibilité pour le ministre ?

«Le ministre est devenu porte-parole du Gouvernement. Il a un savoir-faire médiatique et il en use. A Paris, il cultive l’image d’une PAC plus juste et favorable à l’élevage. Sur le terrain, nous savons que c’est faux. Autre exemple : suite à la publication des conclusions à l’Observatoire des prix à la consommation, Philippe Chalmin a indiqué que les prix à la consommation avaient régressé de 0,7%, mais que l’industrie agroalimentaire française était en train de mourir. Le porte-parole du Gouvernement a pris le pas sur le ministre de l’Agriculture, et le communiqué a porté exclusivement sur cette baisse des prix qui représente 50 € par an et par famille. Dans le même temps, les abattoirs ferment, à coup de centaines d’emplois sacrifiés. Nous sommes dans cette période où l’on écoute au plus haut qui on veut, ou on ne prend pas ses responsabilités opérationnelles, ou on préfère la communication à l’action. Et cela risque de durer autant que le mandat de porte-parole».

Les fonds du second pilier, qu’on nous avait présenté comme outils pour développer et compenser les baisses du premier pilier paraissent difficilement accessibles.

Quel sera leur devenir s’ils ne sont pas utilisés ?

«Il y a plusieurs niveaux. Les critères d’accès aux MAE sont très rédhibitoires, notamment sur les IFT (indice de fréquence de traitement). Les Ddt(m), elles-mêmes le pensent, et nous avons exhorté le ministère à assouplir ces critères. C’est une demande forte de Xavier Beulin et Philippe Pinta. Pour l’instant, ces critères ont été fixés au doigt mouillé, sans données objectives. Cela nous le dénonçons.

Ensuite, il y a les fonds gérés par les Conseils régionaux. Ils ont bondi, et c’est à vos instances régionales, Frsea et chambre de travailler pour les rendre accessibles. Enfin, reste le socle qu’est le Plan de compétitivité. Ces fonds-là doivent être impérativement utilisés. C’est une question fondamentale de modernisation de l’élevage français. L’âge moyen d’un bâtiment en porc ou en volaille passe les 20 ans en France, et on sait que les performances techniques en sont impactées».

En attendant, nous sommes en manque de repères.

Comment retrouver la foi dans le métier, dans l’avenir ?

«Il est important de se poser la question. Reconnaissons-le, il y a des moments plus faciles que d’autres dans le syndicalisme. En ce moment nous traversons une passe difficile, mais nous avons eu aussi des périodes plus favorables. Le lait souffre cette année mais nous avons eu une année 2014 intéressante.

Reconnaissons-le, nous sommes nombreux à douter, à ne pas savoir quoi faire, mais autour de nous, ils y en a aussi qui foncent, qui entreprennent. Je me méfie des assemblées syndicales où le plus pleurnichard est le plus applaudi, car après, le retour dans les fermes est toujours douloureux.

«Dans la vie, il y a des hauts et des bas, le plus important, c’est de repriser les bas», disait Jacques Chirac. Le métier ouvre des possibilités, mais il va aussi continuer à évoluer. L’agriculture sera plus sociétaire, plus associative, plus numérique, plus connectée plus robotisée, etc… Continuons à avancer, car il y a de l’avenir. L’instabilité doit être gérée avec nos leviers de contractualisation, dans la durée des prix et volumes. Les dispositifs assurantiels peuvent apporter un filet de plus, mais ça ne sera pas le plus important. Observons les marchés, les taux bancaires, et sachons aller de l‘avant».

François Magnier